輕鬆節稅系列-5:投資ETF收益如何課稅? ETF的交易成本,有哪些? 4個眉角

目錄

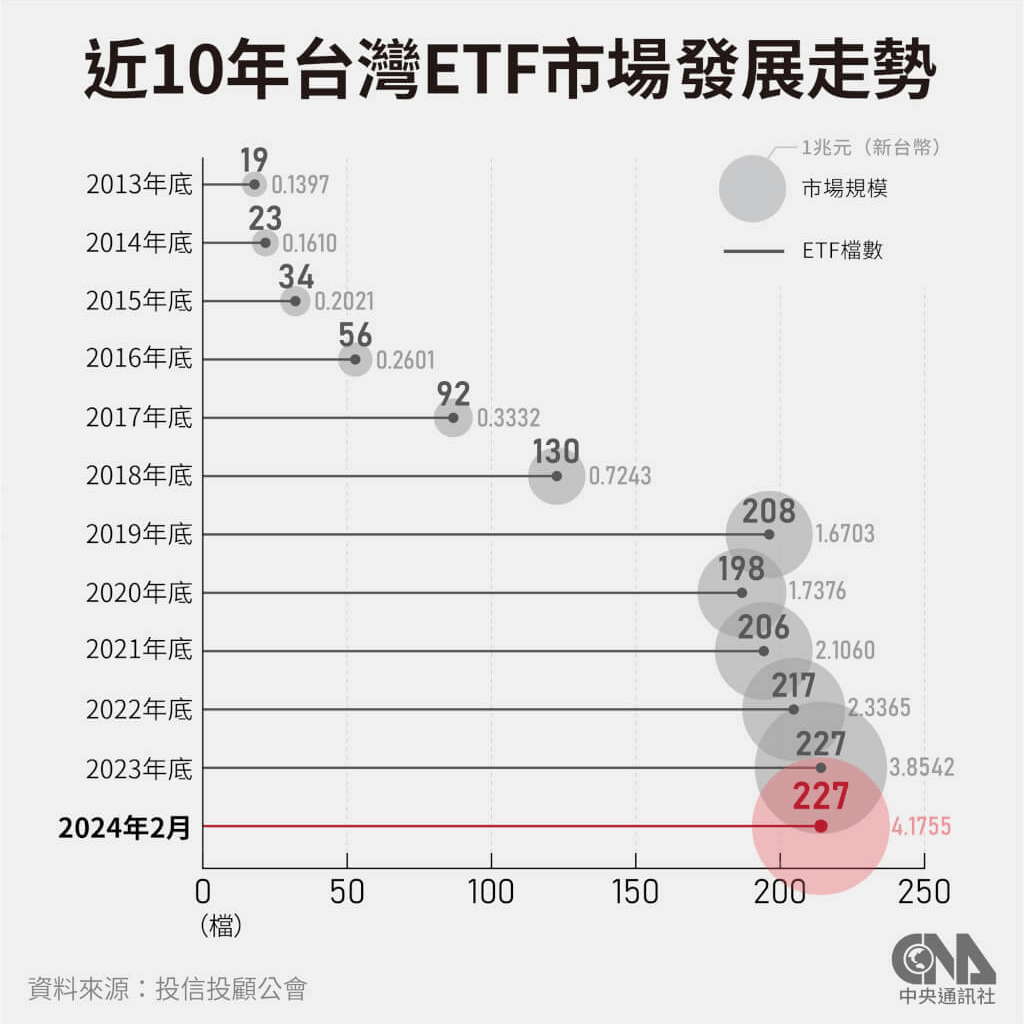

全民瘋ETF

買ETF變全民運動。近年國內ETF快速成長,2018年底規模僅7446億元(國內股票型 ETF為1071億元),至2024年4月底已達4.78兆元(國內股票型ETF 為1.92兆元),整體 ETF規模於過去5年間成長逾5倍,其中,國內股票型ETF成長更高達1688%,遠超過台股同期間市值成長率120%。隨 ETF規模快速增長,占台股市值比重亦逐漸上升,2018年底國內股票型ETF規模僅占台股市值0.33%,至2024年4月底提高至2.71%。根據投信投顧公會統計,截至2024年6月底,台灣共有238檔證券投資信託ETF,市場規模達新臺幣5兆2,918億元,規模已為亞洲市場第三大。央行也指出,目前國內ETF在台股占比雖不高,但規模及投資者快速成長,未來對股市影響力將提高,應留意對台股可能產生「助漲助跌」的風險。國人投資ETF多著重高配息,卻忽略價格風險,央行提醒民眾勿一窩蜂盲從進出股市,以免蒙受虧損。

ETF收益分配的所得類別

近來高股息ETF吸引投資人目光,國稅局提醒,根據ETF分配收益所得歸類不同,相關課稅規定不盡相同,大致可分為四種,投資人取得相關所得要特別留意。

近來市場掀起一波波ETF熱潮,如0050、0056及年初新募集的00939及00940,成為市場話題。

國稅局指出,ETF按其投資標的分為國內成分股ETF、國外成分股ETF、債券及固定收益ETF等,根據分配收益所得歸類不同,影響納稅人是否需要申報、是否屬於稽徵機關提供查詢的所得資料範圍等,也會影響是否應申報基本所得額(最低稅負)。(ETF配息科目請詳下面表格)

根據所得稅法規定,投資國內營利事業所獲得的股利所得需納入綜合所得稅申報,因此,無論是購買個股還是ETF,只要標的屬於「國內公司」,都需要課稅。其中,台股ETF的配息因屬於股利收入,配息科目主要分為三大類:包括股利所得、收益平準金,以及資本公積/財產交易所得(資本利得)。特別值得注意的是,境內發行的台股ETF,只有「股利所得」(54C股利或盈餘)屬於營利所得,需要併入稅務申報,並適用「二擇一制」課稅──合併計稅、8.5%抵減稅額」或「分開計稅、28%稅率」。

第1種,若分配收益歸納屬於股利或盈餘所得、營利所得、境內金融業利息所得、境內其他利息所得、附買回債券利息所得、非固定資產租賃所得等,依規定均須申報繳稅,不過也都屬於稽徵機關提供查詢的所得資料範圍,不必自己大費周章蒐集所得資料。

第2種,若為國內財產交易所得、收益平準金、資本公積三項所得類別,皆不屬於稽徵機關提供查詢的所得資料範圍,不過這三種ETF分配收益所得,也都不需要申報繳稅。

第3種,來自大陸地區ETF分配收益所得,包含大陸地區營利所得、大陸地區利息所得、大陸地區財產交易所得等,雖不屬稽徵機關提供查詢的所得資料範圍,但仍須申報繳稅,因此需自行備妥收益分配通知書(或對帳單、明細表、ETF電子帳單等),供國稅局稽核。

最後第4種,來自海外的ETF分配收益所得,包含海外股利所得、營利所得、海外利息所得、海外財產交易所得等所得種類,只要海外所得合計達100萬元者,應申報個人最低稅負,必須留意的是,這類ETF分配收益所得不屬稽徵機關提供查詢所得資料範圍,因此須自行備妥相關資料以供稽核。

ETF是什麼?

指數型基金ETF是什麼?

ETF的全名是「(Exchange Traded Fund)」,如果直接中譯,意思是「可在交易所買賣的基金」。所以翻作「指數型基金」稍微有點誤差。ETF是1990年時由美國的約翰.伯格(John Bogle)先生發明的,最大的特點是把「指數證券化」。

「指數型基金」與「共同基金」都有基金,這代表他們都是由「一籃子證券」組成的。而「共同基金」挑選的證券名單是由基金經理團隊挑選,「指數型基金」的證券名單則是「依照指數成分股」挑選。

在ETF出現之前,我們沒辦法直接投資指數。就像「臺灣加權股價指數」,要複製它的績效,只能照著它的比例去買類似的股票。對大多數人來說麻煩又有高門檻。更何況之前臺股還沒開放零股交易,要買就要買一張….。

而伯格先生發明了ETF,讓我們可以用買賣股票的方式直接買賣相當於指數成分的一籃子股票。

海外所得│有價證券、受益憑證與所得類別

目前市場的投資金融商品多元化,要區分有價證券或受益憑證所獲得的所得類別究竟歸屬於境內所得亦或是海外所得,對許多投資大眾來說是非常紛亂的。

ETF有海外所得如何課稅?

留意ETF或基金投資標的 海外所得另有計算門檻

若ETF投資標的是海外資產(如美股、美債),其股息屬於海外所得,不須繳納補充保費,但仍須留意最低稅負門檻。每戶若海外所得未達100萬元,則無需列入基本所得額;超過100萬元則需申報,享有750萬元免稅額。

另外,投資基金時,是否屬於境內或境外基金也會影響課稅方式。境內基金投資國內股票配發之股利,可擇一課稅;資本利得免稅。若投資國內債券,則採10%分離課稅。境外基金不論配息或資本利得,均屬海外所得,需計入最低稅負。

金融商品配息之所得類別

一般來說,金融商品之配息為「股利所得」或「利息所得」,處分(出售)之利得則屬於財產交易所得中的證券交易所得、也就是一般所稱的「資本利得」。

若再將這三種可能取得的所得類別區分為境內外時,又可能適用於不同的免稅免徵條件及計算方式,一般投資大眾要搞懂這些基礎觀念,更可謂是難上加難,在此教大家一個基本原則判斷的小口訣,幫助大家犛清這些所得的分類。

「配息看註冊地、資本利得看交易地」

投資ETF的交易成本,有哪些?

投資ETF四大階段的相關費用大致可分為:

- 買進:需要支付表定0.1425%的股票手續費給券商, 通常可再爭取手續費折扣。

- 持有:發行商會收取ETF內扣費用,將直接從ETF淨值內扣除,投資人不需要額外繳錢。

- 賣出:需要支付表定0.1425%的股票手續費給券商, 一樣參考各家券商的手續費折扣。政府並會徵收0.1%的證券交易稅(一般股票稅率為0.3%);目前為鼓勵上市上櫃債券ETF之發展,2026年12月31日前暫停徵收債券ETF的證交稅,惟槓桿型及反向型的債券ETF仍會被課證交稅。

- 領股息:領配息的存股族每年五月申報綜所稅時需一併申報ETF配息所得, 還有二代健保補充保費、匯費等成本。

ETF證交稅 股、債型有別

近來台股ETF交易熱絡,國稅局表示,出售股票型ETF應依每次交易成交價格按千分之1稅率課徵證交稅;而若是債券型ETF,目前暫停課徵證交稅,兩者交易稅規定有別。

依據《證券交易稅條例》規定,買賣一般股票的證交稅為千分之3,不過若是出售國內證券投資信託事業募集發行在台上市櫃的指數股票型基金(ETF),則屬於經政府核准得公開募銷的其他有價證券,適用的證交稅率為千分之1。

依規定,當證券經紀商受客戶委託出賣有價證券時,證交稅代徵人為券商,因此投資人出售ETF應由代徵人、也就是券商代徵證交稅。

而若是債券型ETF,國稅局指出,為促進國內上市櫃債券ETF發展,依證交稅條例規定,自2017年元旦至2026年12月31日止,暫停課徵債券型ETF的證交稅;不過,若買賣槓桿型及反向型的債券ETF仍應課徵證交稅,稅率為千分之1。

依規定,目前證交稅共分為三種稅率,包含千分之3、千分之1.5、千分之1。其中一般公司發行股票稅率為千分之3;而公司債、其他經政府核准的有價證券(如前述的股票型ETF),稅率為千分之1。

除此之外,當沖交易證交稅率則為千分之1.5,較一般股票交易稅率減半,不過這項優惠措施即將於今年底到期,金管會建議財政部延長實施,財政部則在審慎評估當中。

另外針對權證避險交易,去年11月10日開始,稅率從原本千分之3降至千分之1,實施五年至2028年11月9日,券商基於履行報價責任規定及風險管理目的,出售權證避險專戶中股票,每日成交金額在避險必要範圍部分,稅率可降至千分之1。

什麼是ETF的內扣費用?

內扣費用指的是ETF在追蹤標的指數時,需要支付的成本,也稱「總費用率」。

ETF內扣費用不像手續費或稅費等是一次性成本,投資時間愈長、內扣費用就愈高,每天會自動從ETF淨值中扣除,並反應在 ETF 的價格上。且是不論是否獲利都會產生的成本,對長線持有的投資人影響較大。

ETF內扣費用大致可分為幾種:

- 經理費:又稱管理費,為操作ETF投資組合的管理成本,用來支付基金經理的薪酬、研究成本和其他行政費用。有些ETF會依規模而收取不同經理費比率。

- 保管費:支付給「負責保管資金的銀行」的成本。

- 買賣周轉成本:ETF成分股變動時,調整投資組合所需的交易成本。

- 指數授權費:基金管理公司向指數提供商支付的費用,以取得使用該指數的權利。例如某ETF追蹤台灣證券交易所證券指數,則該ETF需要向台灣證券交易所支付指數授權費。

- 上市及年費:支付給交易所的費用,用於ETF上市和交易。

- 雜支:入/出借股票應付費用、經紀商佣金、交易手續費…等。

ETF內扣費用會根據「持有時間計算」,每天會自動從ETF淨值中扣除,並反應在 ETF 的價格上。意思是我們每天看到的基金淨值,都是扣除完內扣費用後所得到的數字。

台股ETF的總費用率通常較美股ETF高,其中台股ETF又以市值型的內扣費用相對低。

高股息、ESG、高動能…等策略型ETF,在追求策略績效下,換股頻率會較市值型或債券ETF更為頻繁,成本提高之下,內扣費用也更高。

ETF內扣費用舉例

0050調降了哪些費用?規模越大、費率越省

0050調整前費用率為經理費固定0.32%、保管費固定0.035%,如今將採級距費率累進制。

在0050規模1000億以下部分,經理費為0.15%;規模逾1000億元至5000億元部分調整為0.10%;超過5000億至1兆元的部分則是0.08%;超過1兆元以上的部分則為0.05%。

以農曆年前封關日來看,0050的規模為4469億,其中有1000億的經理費以0.15%計價,剩餘的3469億則以0.10%經理費計價,換算下來整體平均經理費約為0.12%,已經比另一支台灣50原型指數ETF富邦台50(006208)的經理費0.15%還要更低!

不只是經理費,銀行保管費也從原本的0.035%,調整為:規模1兆元以下為0.03%,規模超過1兆元的部分則為0.025%。等於未來當0050規模愈大、費率愈省!

為何調降費用?元大投信董事長劉宗聖強調,這並非為了削價競爭,而是希望能夠藉此擴大規模,吸引更多投資人參與。目前0050可望成為台股第一檔衝破5000億規模的ETF。

費率雙降真的更便宜?台灣50 ETF大對決:0050 VS 006208

攤開2024年數據,在所有58檔台股ETF之中,富邦台50(006208)、富邦科技(0052)以年度總費用率0.23%同時高居「內扣費用最便宜ETF」之冠。

0050則以年度總費用率0.42%居第五名,其實在一眾ETF中表現並不俗,如今0050費率雙降,有可能會超過006208,成為內扣費用最便宜的ETF嗎?

單看經理費、保管費,0050的新制確實很有競爭力,不過別忘了,如前文所提,ETF本身除了這兩項低消費用之外,還有其他隱藏的內扣費用,最終還是加上其他雜費,才能評估總體費用率的表現。

過去因為0050內扣費用較高,因此006208的淨值、含息報酬率向來「略高於」0050,如今0050費率雙降,確實有吸引投資人跳槽的誘因。不過原本就持有006208的投資人也不必憂慮,建議原本的部位也不需要特別轉換到0050,因兩者費用率差距並不大,轉換成本還可能更高;也可以考慮將部分定期定額的額度轉往0050,觀察兩者一年下來的費用率與績效表現。

0050可望啟動「分割」價格更親民

此外,0050更新的信託契約已修正納入「分割機制」,市場紛紛猜測,未來也有機會看到0050受益憑證分割,讓0050入手價格更加親民。

一次看懂個人「投資ETF」的課稅方式

每一申報戶全年海外所得達新臺幣100萬元者,應全數計入個人之基本所得額

民眾在申報前自行檢視「收益分配通知書」,收益如屬臺灣及大陸地區來源所得,應併入個人綜合所得總額課徵所得稅;

如屬海外地區來源所得,每一申報戶全年海外所得達新臺幣100萬元者,應全數計入個人之基本所得額,申報並計算基本稅額。

海外所得及大陸地區所得都不在稽徵機關提供查詢的所得資料範圍,民眾投資ETF收益如屬於上開地區的來源所得,請記得按收益分配通知書(或對帳單、明細表、ETF電子帳單等)所載金額自行計算並據實申報個人綜合所得稅及基本稅額。如通知書有遺失者,可向各證券投資信託公司申請補發,以利完成所得稅申報。

ETF投資00940大軍要繳稅嗎?買哪種ETF最節稅?

4月ETF受益人突破千萬,投資ETF,怎麼繳稅最划算?存股族和當沖客,稅負成本有何不同?5個關鍵搞懂你的稅務。

1、00940受益人還不用報稅

5月申報的是前一年的所得稅。2024年3月引爆申購熱潮的元大台灣價值高息ETF(00940),5月初配息,不在申報之列。不少投資小白今年進場,同樣明年才要報稅。

2、並非全部股利都要課稅

無論是月配、季配或半年配,投資人收到ETF收益分配通知書,會發現有兩筆錢,一筆是「87年以後股利或盈餘所得」,另一筆是「國內財產交易所得」。

舉例:以元大台灣50(0050)最近一次配息為例,每單位配發3元,若持有976單位,獲配金額2927元,但其實股利所得只有1200元,只佔四成,其他是財產交易所得。

Q:明明ETF我沒賣,怎麼會有財產交易所得?

A:原因是ETF會依指數比重買賣成分股,投信公司買賣間的價差,若有賺,就會還給投資人。

EX:以上述例子來說,股利1200元,靠價差得到的資本利得1727元。但因為台灣沒有證券交易所得稅,因此後者免稅。換言之,當台股ETF的收益分配中,愈大比例來自財產交易所得,投資人的稅務負擔就愈輕。

Q:收益平準金要繳稅嗎?

A:因為平準金機制的原意,是避免公布配息後,太多新的投資人參與而稀釋股息,可說是拿投資人的「部分本金」來配息,既然不是所得,就不需要課稅,同時也免徵二代健保補充保費。

此外,若單次股利給付達2萬元(含)以上,需扣繳2.11%的二代健保補充保費,且以單次給付上限1,000萬元為限。因此,除了繳納相關稅款外,二代健保補充保費也是投資人需考量的因素,所以部分投資人傾向選擇配息頻率較高如月配型的ETF,以分散補充保費負擔。

至於ETF的配息來源,若屬於財產交易(國內)所得,實際上是透過出售該 ETF成分股所獲得的價差(利得)。依據所得稅法第4條之1「證券交易所得停徵」的規定,這部分不需負擔所得稅,亦不納入健保補充保費的計算範圍,因此具備顯著的節稅優勢。

3、股利所得有兩種申報選項

當算出多少股利所得,下一步是評估怎麼報才划算。

因為2018年起,台灣股利所得有兩種報稅方法:一是併入綜合所得稅,按累進稅率,最高40%;另一種是分離課稅,單一稅率28%。

存股族如何節稅?

因為2018年起,台灣股利所得有兩種報稅方法:一是併入綜合所得稅,按累進稅率,最高40%;另一種是分離課稅,單一稅率28%。

通常投資小白,適用綜所稅率在30%以下,股利所得併入綜所稅比較划算。

4、各種ETF課稅規定不同

ETF在台灣蔚為風行,投資人也從台股買到海外,例如富邦投信發行的富時越南ETF(00885),光靠台灣人的錢,買到全球越股ETF第二大。

更不乏年輕投資人,直接透過海外券商平台,去買境外ETF,如TLT(iShare 20年期以上美國公債ETF)、QQQ(景順納斯達克100指數ETF)等。但因為投資標的和交易管道不同,在台灣都算不同的稅。

個人投資ETF課稅方式

若是定期定額的ETF存股族,要留意收入是算股利所得,還是海外所得。

- 跟台股ETF只對股利所得課稅不同,海外ETF的股利所得和財產交易所得,都算「海外所得」,但有750萬的免稅額。而賺資本利得的ETF投資人,要特別留意境外ETF的買賣價差,會併入海外所得計算。

- 但若是投資陸股ETF,按照「兩岸人民關係條例」,中國所得視同台灣所得,因此要併入綜所稅計算。而且不只股利,連財產交易所得也要繳稅,因此,稅負成本比買台股ETF還大。

另外提醒,有些標榜中國ETF,不代表所有收益都是從中國地區配出,要看個股的公司登記地。

國外ETF舉例:

例如:中信中國高股息ETF(00882),投資50多檔港股,雖以中國公司為主,但像康師傅控股公司,登記在開曼,就視為海外所得,因此康師傅配出的收益,不必計入綜所稅計算。

國內ETF舉例:

以00919群益台灣精選高息為例,最新公告每單位配息為0.72元,背後實際來源包括國內股利所得、資本利得、收益平準金等項目。根據台灣證券交易所資料,此次配息中,有36.11%來自國內股利(代碼54C),其餘63.89%則為資本利得(代碼76W)。其中,54C項目需納入所得申報並計入二代健保補充保費計算基礎,而76W資本利得則免課所得稅與健保費。

換算下來,00919這次每單位配息中,僅約0.259元屬於課稅性質(0.72元 × 36.11%)。根據現行規定,只有當投資人單次領取可課稅配息金額超過2萬元,才會被扣取二代健保補充保費,費率為2.11%。也就是說,投資人持有00919未達77張(=20,000 ÷ 0.259 ÷ 1,000股),在此次配息中不會被扣到補充保費。此外,補充保費將由券商或銀行於配息時直接代扣,投資人無須自行申報。

5.投資國內ETF尚需注意二代健保補充保費

許多人投資ETF都是為了領股利,快樂領息的同時,小心二代健保補充保費與匯費正默默侵蝕你的獲利!

「月月配」ETF風潮正盛,收到股利通知書有好好研究上面的資訊嗎?ETF收益分配通知書上除了載明本次能得到的金額,上面還有「補充保費」、「郵/匯費」等項目,如果投資人領息的銀行帳戶不是ETF的保管銀行或股務代理銀行的話,都會被收取10元的匯費。

以月月配ETF復華台灣科技優息(00929)為例,這檔ETF在2023年11月(含)以前每月配息0.11元,若持有一張(即1000股),可領到110元股利,扣掉匯費實領100元,大概被打了九折。00929在2024年3、4月調整為每股配息0.20元,若持有一張可領到200元股利,扣掉匯費實領190元,約被打了九五折。

如果不想被收取匯費,可將自己的股利入帳銀行變更成與該檔ETF的保管銀行相同,就能省下匯費。每檔ETF變更股利入帳銀行的方式不盡相同,正本郵寄、傳真、電子郵件等方式都有,保管銀行也不一樣,想省錢的投資人可好好研究。

至於二代健保補充保費,一般認知是同一人、同一檔股票/ETF的單次股利合計超過2萬元,就會被課徵2.11%的補充保費。不過,由於ETF配息結構由股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得、資本公積等項目組成,只有股利所得與利息所得需要納入二代健保與所得稅申報。

同樣以00929為例,其最新一次每股配息0.20元,公告配息結構是:

- 股利所得占比:4.15%

- 利息所得占比:0%

- 收益平準金占比:40.33%

- 已實現資本利得占比:55.52%

- 其他所得佔比:0%

需要納入補充保費計算的是股利與利息所得,每股0.20元裡只有4.15%,就是0.0083元,每張是8.3元,實際計算,若要被扣二代健保的費用,20000/(0.20*4.15%)/1000=2409.63855422(張),投資人手上必須持有2410張才會被扣到2.11%的補充保費。

同樣的道理,ETF 配息所得與股利所得一樣,申報綜合所得稅時可採取「合併課稅」或「分離課稅」擇一報稅,目前針對股利或盈餘所得(54C)等部分課稅,收益平準金、資本公積是不課稅的。

6、要不要參與除權息?

有些人想節稅,在除息前賣掉ETF,再趁填息前買回,倒賺價差。

但有些人不認同,因為不參加除息,也不一定能賺到價差,「有賺錢(指股利),繳點稅也是應該的。」

參考來源:經濟日報 113.05.09 、國稅局ETF課稅,新百王證券、Yahoo奇摩財經113.05.21、天下雜誌2024.04.23、 元富證券、永豐銀行

7.個人投資基金、股票如何課稅?

上面介紹的是ETF,至於基金股票,可參考下面內容介紹。

8.交易稅要注意 出借ETF也有節稅空間

除了所得稅,交易稅也常被忽略。股票型ETF每次買賣須繳千分之一證交稅,債券型ETF則自2017年至2026年底暫免課徵,但槓桿與反向債券ETF仍須課稅。

若順利出借ETF且借券人在除權息前賣出,原本應課稅的股利將改以「權益補償」方式返還,屬於證券交易,目前免稅,變相達成節稅。

Q:公司買賣ETF要繳什麼稅?

公司購買國內上市櫃公司的股票、基金、ETF,購買的時候要不要繳稅?不用。但如購買依公司法第162條規定簽證發行之非上市櫃股票,應由買方代徵繳納證券交易稅0.3%。

其次於持有期間,公司獲配現金股利,依據所得稅法42條規定,不計入課稅所得額課稅,即免納營利事業所得稅,但注意仍應計入公司盈餘分配,個人股東於次年度報繳個人獲配股息的所得稅,不分配盈餘者加計未分配盈餘稅5%;如公司獲配股票股利,僅註記股數增加,於未來出售股票時才繳稅。

公司出售ETF時

最終於出售時,

情況一:公司出售國內基金、ETF或已依公司法第162條規定簽證發行之上市櫃股票,無論買賣有無獲利,公司要繳證券交易稅0.3%(基金0.1%),倘買賣股票/基金有賺錢,原則上公司免繳稅(即證所稅停徵),但應另計入公司基本所得額判斷課稅,也應包含於公司盈餘分配案,個人股東於次年度報繳個人獲配股息的所得稅,不分配盈餘者加計未分配盈餘稅5%;

情況二:公司出售已依法簽證發行之非上市櫃股票,出售時無需負擔證券交易稅,其餘涉稅情形同情況一;

情況三:公司出售未依法簽證發行之股票,出售時無需負擔證券交易稅,倘買賣股票有賺錢,須計入出售資產財產交易所得,負擔營利事業所得稅20%,其餘涉稅情形同情況一。

出售境外ETF利得

至於公司買賣國外公司(註:以「交易地」區分境內境外)的股票、基金、ETF,所產生的利得,屬於境外投資所得,不適用所得稅法證券交易所得停徵所得稅的規定,因此仍必須依所得稅法第3條規定,併計營利事業所得額申報納稅。

公司收到ETF股利時

ETF的所得類別總共有14項,我們可以依照

- 是否申報繳稅

- 是否屬於稽徵機關提供查詢的所得資料範圍

如果企業投資境內ETF投資國內公司獲配的股利,則兩者皆是,則依所得稅法42條規定,配息免稅,但是須列入公司年度盈餘,分配給個人股東時,股東需繳個人綜所稅

如果企業投資國外ETF分配的股利,因為是海外所得,依所得稅法第3條,屬於營利事業應稅所得,須併入營利事業所得額課稅。

總結:稅務考量下的ETF挑選方法

以上個人及企業已經知道在選擇ETF時,投資人除了關注基金表現和風險外,還應該考量稅務問題,有效減少稅負。以下是選擇ETF時應注意的幾個稅務要點:

股利稅負

股利所得會影響投資的稅負。對於國內ETF,股利會被課徵稅,投資人可根據自身稅率選擇合併或分開計稅。如果股利收入較高的投資人,分開計稅(28%)可能較有利;而對於股利收入較少的投資者,合併計稅則可能更具優勢。

海外ETF的稅務影響

投資海外ETF的所得將視其來源國別而定,若是來自非大陸地區的海外所得,並且未達100萬元,可免予計入「所得基本稅額條例」課稅;然而,若超過100萬元,則需申報並可能受最低稅負制影響,須計算個人基本所得額。

資本利得與稅負

在股市投資中,透過ETF獲得的資本利得是否需要課稅,取決於所得來源及其與投資者的其他收入的合併方式。合理的稅務規劃有助於減少不必要的稅負,從而提升投資效益。

對於稅率級距約為5%或股利收入較低的投資人,選擇「合併計稅」可能更具優勢,對於高所得族群(適用30%或40%稅率級距)或股利收入較高的投資人而言,「分開計稅」可能更具優勢。

試算及尋求專家意見

總結來說,根據自身的稅務狀況選擇合適的ETF,能夠在符合投資目標的同時,達到最優化的稅務效益,希望透過以上整理的內容,看完以後可以選擇適合自己的投資ETF方式。若有問題,請再來信諮詢萬集會計師事務所。

線上課程推薦

欲瞭解更多,請參考「個人高所得節稅線上課程」